附件3

2025年福州大学工程实践与创新能力大赛

数智竞技机器人赛项命题与运行

一、赛项背景

以格斗机器人为代表的数智竞技机器人赛事已发展30余年,成为全球机器人竞技项目中独树一帜的特色运动,能够全面锻炼参赛选手的工程思维、创造性思维、解决复杂问题能力、技术实践能力等,并针对新材料、高强度结构、大功率电驱动等领域进行技术定向研发、迭代,为产业一线提供技术创新蓝图。

格斗机器人的设计过程,不仅融合了机械设计、电气控制相关专业知识,更在材料、力学等方面拥有鲜明特色;而其加工制作过程,集3D打印、激光切割、数控铣削、金属热加工等多种现代化加工工艺于一体,使其成为了开展项目制教学,打造工程训练教学新范式的典型载体。

学生的实践能力,需要在复杂的工程项目实践中反复锤炼,而任何工程项目的完成都不是一件轻而易举的事情,没有足够的兴趣,就会在接连不断的挫折与挑战中丧失持之以恒的信心和耐心。以格斗机器人为代表的数智竞技运动极高的展示度,为吸引学生进入制造产业提供了有效方法,而其突出的竞技对抗属性给参与格斗机器人运动的学生带来的极强趣味性体验,更为学生保持自主学习的热情提供了保障。

数智竞技赛事正在逐渐成为产业技术探索的前沿阵地,希望本赛事能够推动培养并搭建我国的机器人工程师人才梯队,打造一批优秀的赛产研融合技术,为加快建设制造强国、数字中国,推进中国式现代化提供有力支撑。

二、对参赛作品内容的要求

本赛事要求参赛学生在老师的指导下,按照赛项规则文件要求,以攻击力更强、防御力更优、轻量化更佳、响应更灵活、竞技更安全为核心追求目标,自主设计并制作不少于1台的数智竞技机器人-格斗机器人(以下简称机器人)。机器人可采用遥控、或自主运行的方式,在给定的场地上与其他参赛团队的机器人进行1V1竞技对抗。该机器人应至少包含以攻击对方机器人为目的的武器系统、以保护自身机器人免于损坏为目的的防护系统、以支持机器人在赛场内灵活运动为目的的运动系统、以为机器人提供运行能量为目的的供能系统,以及参赛选手控制机器人为目的的控制系统等部分。

参赛团队需按照评审规则中明确的评分要求制作PPT等文件,通过答辩形式讲述机器人的先进设计理念,裁判组通过综合考量参赛团队的答辩评审及现场竞技对抗表现确定参赛团队成绩。

参加本比赛的队伍需要遵循大赛总规则,具体规则如下:

表1 参赛机器人的整体技术要求

项目 |

参数 |

备注 |

整机重量 |

≤1.5KG |

机器人参赛时的重量以本赛事的赛前检录测重为准,其他组织的测重数据都不适用。 |

整机尺寸 |

长宽高不超过 0.5m×0.5m×0.5m |

该体积为机器人各部件收起状态时的体积。以防止有锋利边缘或棱角的机器人造成不必要的人员损伤为目的设置的保护装置不受限制,但比赛开始准备前需移除保护装置。 |

安全主控器 设计要求 |

为保障赛事安全,本赛事要求所有参赛团队必须在参赛机器内设置有符合下述技术规格要求的安全主控器,具体要求如下: Ÿ 具备BEC-5V供电能力,有1个对外供电接口,与通信接收机连接,并支持SBUS通信协议。 Ÿ 具备5通道PWM信号独立输出,行驶控制接口4个,武器接口1个。 Ÿ 符合赛事安全协议,在非安全接入时,遥控器武器通道的行程校准不超过最大功率的10%。 Ÿ 可与赛事场地Link对接/匹配成功。 Ÿ 具备控制程序混控功能,具备左右行驶混控等多种控制模式切换功能。 Ÿ 具备1个加速度传感器,能感知机器人姿态,可实现闭环控制。 Ÿ 具备RGB灯外接接口,可实现RGB灯控制,具备蜂鸣器外接接口,可实现蜂鸣器控制。 Ÿ 机器人整机装配后,可实现RGB灯光或蜂鸣器至少有1个连接,直观指示机器人安全锁定状态切换。 Ÿ 集成或独立设计的电源控制板,需满足如下要求: n 可支持2S-6S的电源输入。 n 具有独立开关外接接口。 n 具备不少于1个TX30输入接口。 n 具备不少于6个独立供电接口输出。 n 具备独立的主控器供电接口输出,可独立对主控器供电。 n 具备防短路功能。 |

武器系统要求 |

整体要求 Ÿ 机器人可以使用多种形式的武器:弹射器、旋转刀、锤子、抓举臂等。 Ÿ 机器人必须至少具备1个可独立操作的武器系统,且该武器系统的作用必须足够破坏或影响对方机器人的运行,不得以冲撞对方机器人为唯一攻击手段。 Ÿ 机器人的武器系统设计需要是模块化的,方便更换备用零件。 Ÿ 武器系统(包含武器驱动机构、执行机构),占机器人整体重量不少于10%。 Ÿ 采用旋转武器时,要求装备旋转武器的机器人必须具备以下功能:当机器人失去遥控信号时,其旋转武器能够在60秒内,由全速旋转到完全停止下来。(失控保护) 禁用武器 包括但不局限于以下类型,不能在比赛中使用: Ÿ 任何形式的喷射(液体、火焰、烟雾等)、发射(光、固体)、爆炸等武器 Ÿ EMP发生器或其他用于破坏或干扰对方电子设备的手段和武器。 Ÿ 其他法律禁止的装置或结构。 |

防护与外观要求 |

整体要求 Ÿ 机器人防护系统设计需要是模块化的,方便更换备用零件。 Ÿ 任何有锋利边缘或棱角的机器人,必须设有可移除的保护装置,防止造成伤害。 Ÿ 机器人必须具有能够保护内部零件的护甲结构,机器人内部的电池、高压罐体、燃料箱及其管路,以及任何易燃易爆的部件,都必须有被防护系统有效遮盖。 Ÿ 护甲材料建议使用各种钢材、铝合金、钛合金等金属材料。 禁止碳纤维、玻璃纤维等纤维材料作为外部护甲。 机器人外观 Ÿ 外观涂装上的内容必须符合国家相关法律法规。 Ÿ 支持并鼓励选手在机器人外观涂装以及机器人造型输入自身团队文化元素,在配色图形的使用上创新大胆。 |

机器人运动系统要求 |

Ÿ 机器人运动系统需要应用大功率电机与高强度的减速箱结构,以保障比赛场景下高速度与高强度对抗中的稳定性。 Ÿ 机器人的运动系统需要能驱动机器人在比赛场地上以不小于2m/s的速度移动。 Ÿ 运动系统电驱动额定电流不少于30A。 Ÿ 机器人整机运动需要具备双向行走与刹车功能。 Ÿ 机器人的减速箱输出轴需要选用金属材料,运动减速箱与运动轮子连接采用分离式设计,能够便捷更换运动轮或减速箱备用零件。 |

机器人控制要求 |

Ÿ 机器人必须具备远程遥控功能,可以对出现问题的机器人随时终止其运行。 |

供能系统要求 |

Ÿ 机器人电池需采用不小于500mah的锂电池,能够满足机器人3分钟比赛的满功率运转。 |

模块化机器人 |

Ÿ 大赛鼓励比赛时选手根据对手的机器人情况,对自己机器人的武器或护甲进行模块化改装,但需要遵循以下原则。 Ÿ 模块化改装,更换部分的质量必须低于0.9KG。 Ÿ 模块化后,机器人的总重量、体积、功能等标准,必须符合本建造规则要求。 Ÿ 多台机器人,选择性搭配,进行比赛的,被同样视为模块化改装行为。 Ÿ 模块化改装,赛前必须接受大赛主办方的审核认定。 |

后备机器人 |

选手至少应备有1套机器人备件或1台以上(包括1台)后备机器人,确保比赛可以顺利进行。后备机器人必须与参赛机器人的结构和外观相同。 |

三、赛程安排

数智竞技机器人赛事分为评审环节和对抗赛环节,战队最终排名以评审环节和对抗赛环节的综合成绩评定。其中评审环节以战队答辩形式为主,由专家评审进行分数评定;对抗赛环节依据战队战绩进行排名,并根据不同排名进行赋分。

总成绩=评审环节得分(占比40%)+对抗赛环节得分(占比60%)

四、对运行环境的要求

1. 比赛在竞技舱内进行(如图1、图2所示)。

(1) 竞技舱外形整体尺寸:长3200mm×宽2700mm×高2200mm;

(2) 竞技平面尺寸:单边长为1000mm的正八边形对战区域;

(3) 竞技平面材质为木板,舱壁为10mm PC板。

2. OUTA区信息

|

图3 竞技舱OUTA区俯视图 |

|

图4 竞技舱OUTA区整体示意图 |

区域细节:OUTA区为两个外形为等腰梯形的围挡区域,围栏高度不低于45mm,保证竞技机器人在行驶过程中不会误入。OUTA区尺寸足以完全容纳符合规定要求的竞技机器人。

五、赛项具体要求

表3 数智竞技机器人赛项各环节

序号 |

环节 |

赛程 |

评分项目/赛程内容 |

1 |

第一环节 |

评审 |

答辩 |

2 |

第二环节 |

对抗 |

排位积分赛 |

3 |

第三环节 |

淘汰赛 |

1. 答辩评审环节

答辩评审具体为路演介绍形式,其中路演时间5分钟+答辩时间3分钟,具体答辩形式另行通知。

(1) 得分标准

表4 得分标准

评审维度 |

分数占比 |

备注 |

项目可行性 |

20% |

机器人设计、制作、应用的可能性程度,成本越低、对加工条件要求越低、安全防护措施越完善越好。 |

项目完成度 |

20% |

机器人设计制作的完整度,包括机械结构外观是否完整、各项功能是否可正常演示等。 |

项目创新性 |

40% |

机器人的设计制作创新程度,包括机器制作使用的新材料多样性(机器中应用赛事现场提供的3D打印设备可加工的相关材料类型越多越好)、机械结构设计独特性(与所有参赛机型的设计方案重合度越低越好)。 |

团队协作 |

10% |

团队中每个成员对作品的贡献程度。 |

其他 |

10% |

思维逻辑、仪态、表达等。 |

(2) 参与答辩前,参赛团队应提交机器人设计方案说明PPT(PDF版本),介绍内容包括但不限于:

Ÿ 设计团队自我介绍。

Ÿ 方案设计特色/创新点介绍。

Ÿ 方案可行性介绍。

Ÿ 机器完成度演示。

Ÿ 其他内容。

(3) 补充说明:

1) 每个团队需至少完成并提交1台格斗机器人的设计方案,才可获得有效参赛资格;

2) 所有设计作品均需为参赛团队原创作品,因抄袭导致的一切后果由参赛团队自行承担;

3) 答辩评审机器需与现场初赛参赛机器保持一致。

2. 对抗赛环节说明

赛程采用先排位积分赛,后淘汰赛模式。排位赛和淘汰赛均为1V1对战模式,红蓝双方各上场1名选手和1台机器人,红蓝双方采用BO1形式(一局定胜负)决出胜负。排位赛阶段每支战队将进行3轮排位赛,比赛对手随机生成。排位赛结束时根据所有参赛战队积分战绩排名,进入淘汰赛阶段。淘汰赛阶段根据排位赛积分战绩排名采取首尾对抗形式(如实际参赛团队数量不足2n,差额部分取初赛成绩排名靠前的队伍轮空对战,直接晋级,以确保晋级队伍数量等于2n-1)。对抗赛环节比赛成绩计算方法如下:

对抗赛环节得分=排位积分赛环节得分(满分34分)+淘汰赛环节加分(满分26分)

3. 排位积分赛

(1) 比赛积分标准

比赛积分以战队为单位,包括胜负积分、时长积分,详见下表:

表5 比赛积分规则

积分形式 |

胜场 |

平局 |

落败 |

胜负积分 |

5分 |

2分 |

0分 |

时长积分 |

+10分:三场全胜且累计胜场用时最短者 +5分:获胜两场以上(已因上述条件+10分时不再加此分) +3分:单场胜场用时T≤60″; +2分:单场胜场用时60″<T≤120″; +0分:单场胜场用时T>120″。 |

(2) 同分破平机制

依次对比总用时、胜场数、平局场数。其中总用时少者靠前,胜场数、平局场数多者靠前,如仍无法分出胜负,则双方进行加赛。

(3) 胜负判定

满足以下获胜条件其中任何一种,裁判将宣布比赛结束:

1) KO获胜:当赛场上有一方选手机器的运动系统受损,裁判会要求该选手展示机器人移动能力(过程中不停止计时)。若选手无法展示出机器人指向性移动能力(原地转圈不属于指向性移动),裁判会进行倒计时10秒读秒,若选手机器人在10秒内无法移动超过20cm,则宣布本场比赛该选手机器人被KO,视为落败;

2) OUTA区获胜:比赛中某方机器人被打击至OUTA区,且在10秒内无法返回对战平台,则视为落败;

3) 强制结束:比赛中某方机器人被严重损毁(机器人大面积脱落、暴露易燃易爆元器件等情况),或机器人失控等情况,出于安全考虑裁判将叫停比赛,该方战队将被判负。

(4) 平局判定

1) 单场比赛3分钟结束时双方仍未能达到上述胜负判定条件;

2) 双方机器人竞技时在短时间内先后进入OUTA区且在10秒内均无法返回对战平台;

3) 双方机器人竞技时先后因故丧失战斗力无法继续对战,且在短时间内任何一方无法恢复运动和攻击能力的;

4) 在排位赛中,平局产生后,双方战队按表5规则获得对应积分(胜负积分2分,时长积分0分),比赛结束。

(5) 常见问题

1) 参赛战队消极迎战,全程无主动攻击行为,排位积分赛成绩记为0;

2) 机器人问题:机器人卡场地、断电、遥控断联、转向故障等视为选手自身因素,不影响比赛进行,不产生判罚;

3) 设备问题:竞技舱结构性损坏或功能异常,如舱体破损、场地内OUTA区围栏掉落或竞技舱围栏在2分钟时没有下降等影响人身安全、赛事公平等情况的,须经技术人员和裁判判断处理后进行比赛。需要重赛的,以裁判判断为准。竞技舱声音特效、灯光特效问题不影响人身安全和赛事公平,可不予处理;

4) 其他问题:其他意外情况,由裁判团队综合判断处理。

4. 淘汰赛

淘汰赛依据现场比赛晋级结果整体排名,按以下排名标准对战队进行淘汰赛环节成绩赋分,即战队得分如下:

表6 淘汰赛环节成绩赋分

战队名次 |

对抗赛得分 |

1 |

26 |

2 |

20 |

3 |

15 |

4 |

10 |

5-8 |

10 |

9-16 |

8 |

17-32 |

6 |

33-64 |

4 |

65名以下 |

2 |

(1) 淘汰赛全赛程信息详见下表:

表7 赛程进度参考表

参赛团队数 |

淘汰赛赛程 |

2n (≥实际参赛队数) |

1/2n-1决赛 |

2n-1强→2n-2强…→冠军争夺战 |

64支 |

1/32决赛 |

32强→16强→8强→4强→半决赛→季军争夺战→冠军争夺战 |

32支 |

1/16决赛 |

16强→8强→4强→半决赛→季军争夺战→冠军争夺战 |

16支 |

1/8决赛 |

8强→4强→半决赛→季军争夺战→冠军争夺战 |

8支 |

1/4决赛 |

4强→半决赛→季军争夺战→冠军争夺战 |

4支 |

半决赛 |

决出胜负组 |

2支 |

决赛之季军争夺战 |

半决赛败者组对抗 |

2支 |

决赛之冠军争夺战 |

半决赛胜者组对抗 |

(2) 现场决赛规则

1) 胜负判定

满足以下获胜条件其中任何一种,裁判将宣布比赛结束。

① KO获胜。当赛场上有一方选手机器的运动系统受损,裁判会要求该选手展示机器人移动能力(过程中不停止计时)。若选手无法展示出机器人指向性移动能力(原地转圈不属于指向性移动),裁判会进行倒计时10秒读秒,若选手机器人在10秒内无法移动超过20cm,则宣布本场比赛该选手机器人被KO,视为落败。

② OUTA区获胜。比赛中某方机器人被打击至OUTA区,且在10秒内无法返回对战平台,则视为落败。

③ 强制结束。比赛中某方机器人被严重损毁(机器人大面积脱落、暴露易燃易爆元器件等情况),或机器人失控等情况,出于安全考虑裁判将叫停比赛,该方战队将被判负。

2) 单场比赛3分钟结束时双方仍未能达到上述胜负判定条件,则进行加赛直至分出胜负。

(3) 常见问题

机器人问题:机器人卡场地、断电、遥控断联、转向故障等视为选手自身因素,不影响比赛进行,不产生判罚。

设备问题:竞技舱结构性损坏或功能异常,如舱体破损、场地内OUTA区围栏掉落或竞技舱围栏在2分钟时没有下降等影响人身安全、赛事公平等情况的,须经技术人员和裁判判断处理后进行比赛。需要重赛的,以裁判判断为准。竞技舱声音特效、灯光特效问题不影响人身安全和赛事公平,可不予处理。

其他问题:其他意外情况,由裁判团队综合判断处理。

(4) 现场比赛流程

1) 赛前准备

选手需要持有符合本赛事规则的机器人,通过赛前检查(赛前重点检查整机重量及安全主控器设计合规性)后置于比赛场地内,根据场边裁判提示操作,激活机器人并展示基础竞技能力。

2) 比赛过程

选手需根据声音提示以红先蓝后的顺序拍击准备按钮进行准备,当听到竞技场语音提示,表示比赛正式开始,裁判需要提醒选手立即操作机器人进行场上竞技。单场比赛时间至多3分钟。

3) 比赛结束

裁判宣布胜负或比赛到达结束时间时,视为该场比赛结束。

选手须将机器人驱行至竞技舱入口处,并遥控关闭所有机器人动力,并将遥控器放在安全不会被触发的地方。

智能穿戴赛项

一、赛项背景

随着科技的快速发展,柔性材料的市场应用潜力尤为显著,尤其是在5G、物联网、大数据、人工智能、数字创意等国家新兴战略的强劲推动下,智能穿戴设备正从单一功能向多场景、智能化、柔性化方向演进,成为未来智慧生活与健康管理的重要载体。福建省作为全国电子信息产业和纺织鞋服产业的重要基地,在柔性显示、新能源材料、智能纺织等领域具备显著优势,为智能穿戴技术的创新与应用提供了丰富的产业土壤。

本赛项旨在聚焦全球未来前沿性、革命性、颠覆性科技创新的热点,打破传统学科门类的界限,推动基于学科交叉和跨界知识融合的未来技术发展。立足于新材料、新工艺、新应用的产业前沿,以前瞻性思维引领,超越现实限制,持续探索并不断推进前沿性、革命性、颠覆性技术。通过跨学科的交叉融合,创新创造智能新型柔性材料智能穿戴黑科技作品,为科技的未来发展注入新的活力与动力。

二、赛项主题

本次大赛围绕“未来技术探索(智能穿戴)”方向,立足当下,彰显未来。真正意义上的智能穿戴设备,首先需要满足的是其可穿戴的属性,与其让一件高度智能化的产品可穿戴,远不如将现有的穿戴品赋予科学合理的智能化来得更精准便捷。在未来场景中,如何能够有效的对穿戴品赋予科学合理的智能化?又将如何改变人们的生活?

本次大赛以“创生活·创未来”为主题,聚焦智能穿戴领域的柔性电子与AI人工智能技术融合创新,围绕“健康监测、运动优化、特种应用”三大方向,比如智能手表、智能手环、智能眼镜、智能服饰、智能鞋履、智能头盔等可穿戴能源领域开展创新设计,体现“技术前瞻性、产业结合度、实用价值性”三大维度,探索具有产业化潜力的新一代智能穿戴解决方案。

三、参赛作品要求

本大赛围绕“未来技术探索(智能穿戴)”方向,立足当下,彰显未来。设计一种结合新材料、新技术、 新工艺、新应用的未来技术作品。

该作品需使用新型柔性材料,如电子胶囊墨水屏、电控膜、双稳态液晶膜(可选择其中一种或者多种);采用包括但不限于激光加工、3D 打印等数字制造技术;以智能穿戴为方向进行创意设计,鼓励围绕场景互动、智能显示、智能控制等方向进行头脑风暴,借助5G技术、物联网、虚拟仿真等新技术,实现机械、信息技术、材料、艺术等学科的融合,针对目前环保、节能、健康、绿色相结合的发展趋势,依托新材料新技术新工艺新应用的能够立足当下的全新智能穿戴黑科技作品。

作品由实物作品和虚拟仿真作品组成,实物作品立足当下,以现有技术实现,实物作品应符合人们穿戴的习惯;虚拟仿真作品(3D模型)彰显未来,展现未来达到的维度。

四、知识产权要求

知识产权要求:参赛者必须保证作品的原创性,参赛作品的知识产权归参赛者所有,主办单位有权使用、展览、宣传参赛作品,并不再支付版权费或其他费用,同时允许竞赛主办和承办单位免费应用于课程教学。

五、赛程安排

比赛由创新实践环节(设计及制作)、现场答辩评审两个环节组成。

1.评审提交材料

各参赛队报到时按材料模版及赛项要求提交评审材料,实物作品自行保管。评审材料包括项目报告书(PDF文档)、项目汇报视频及作品视频,要求如下:

(1) 项目报告书,根据给定的模板,以PDF格式提交:

① 项目产品研发背景(不多于1000字):需明确作品所解决的未来技术问题,并提供未来技术的国内外研究现状分析与评价,包括关键参考文献、专利及论文等;

② 项目产品介绍(不多于2000字):明确给出未来技术的关键解决方案和实现的功能及关键性能指标,包括作品所使用的新型柔性(显示)材料,如:电子胶囊墨水屏、电控膜、双稳态液晶膜等所达到的效果及加工方法,同时需对产品现状的市场分析,未来的市场前景。

③ 团队组成介绍(不多于500字):团队成员专业背景构成、创新思想、价值观念、分工协作和能力互补情况,不能出现参赛学校、参赛队员和指导老师的信息。

④ 图纸:包括但不限于实物作品照片、虚拟仿真作品渲染图、设计制作图纸、电路图及BOM清单。

(2) 项目汇报PPT:包含产品背景、设计思路、功能介绍、未来规划等模块。

(3) 作品视频:作品视频由实物作品视频、虚拟模型作品组成,虚拟作品作为补充可表达实物作品暂未能实现的外观或功能,视频能进行全方位展示作品及其功能演示。格式为MP4格式,能够在PC电脑上运行,时长不超过5分钟。

六、其他

该赛项“新型柔性(显示)材料”的加工制作由广州华之尊光电科技有限公司提供技术支持。

智能制造数字孪生技术赛项

一、赛项简介

本赛项旨在通过数字孪生技术进行产品可制造性评价,结合产品制造工艺设计、数字孪生加工调试、产品单件小批量生产物联制造控制。目的是提高学生创意与创新思维能力、基于制造的设计实现的实体经济系统思维能力、数字孪生与人工智能技术应用能力、产品制造工艺调试与系统操控的工程实践能力。使学生建立智能设计和智能制造结合的工程观、智能制造数字孪生的系统观、人工智能优化控制的质量观。

二、赛项主要内容

(一)竞赛内容介绍

针对典型机械零部件的小批量混流生产制造。通过需求分析,根据提供的智能制造工艺装备和系统组成,自行设计典型零件的制造工艺方案;通过CAM软件编制数控加工程序,在数字孪生软件中完成数控加工仿真;进行资源调度和生产排产设计,获得优化的一个最短生产周期的排产计划,设计工艺流程图和生产流程控制逻辑框图;进行数字孪生机床加工仿真调试、机器人上下料示教编程调试、AGV物料配送PLC编程调试,物联网通讯设置和系统总体联调,实现多品种小批量产品的混流智能制造。

(二)竞赛安排

竞赛共2个任务,竞赛零件及生产任务要求由裁判现场发布。选手根据发布的任务书要求完成零件制造工艺设计说明书、零件CAM编程、零件生产数字孪生验证等内容。

(三)竞赛具体内容及要求

某智能工厂接到一批服务于低空经济空中作业平台(或机器人)关键零部件的生产订单,需要在规定时间内完成生产任务,请设计制造工艺规程和排产方案并在数字孪生调试软件中进行生产流程的验证。

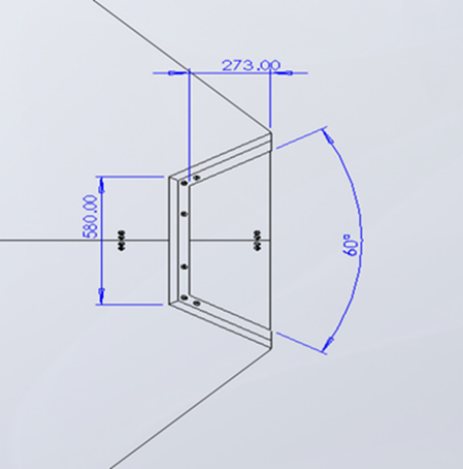

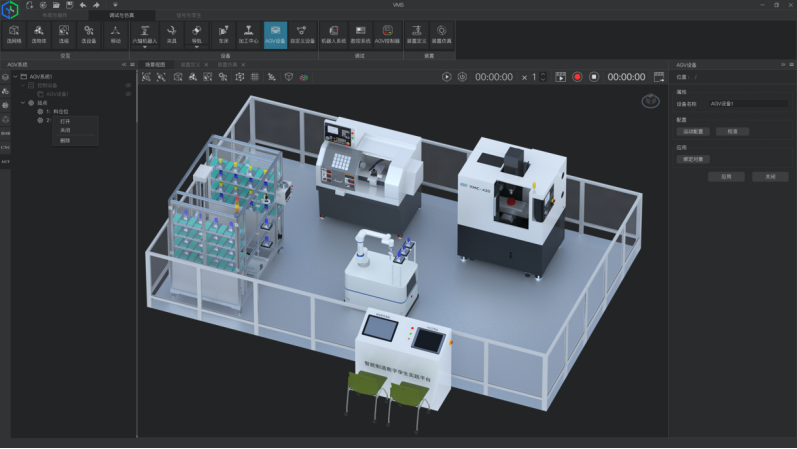

已知条件:1、智能制造系统包含数控车床一台、加工中心一台、立体料仓单元一个、复合机器人(AGV)一台。立体料仓用于存放毛坯和成品,共有32个仓位;复合机器人负责工件的运输和上下料。智能制造系统布局见图1。

图1 智能制造系统布局图

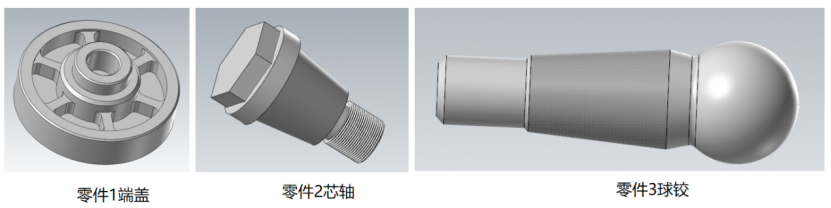

2、生产任务要求:现场发布(从零件库中随机抽取2类)。零件库中零件类型及数量说明:车削零件3个、铣削零件3个、车铣复合零件3个,竞赛命题附零件图纸。

图2 生产零件(可根据赛项设计进行定义)

3、加工设备相关技术经济参数:

表2:加工设备列表

设备名称 |

设备型号 |

技术参数 |

设备成本 |

数控车床 |

CK0632 |

1. 回转直径:320mm; 2. 最大车削长度:150mm; 3. 主轴转速:3000rpm; 4. 主轴功率(额定):4KW; 5. 移动距离X/Z:560/330mm; 6. 快速移动速度X/Z:6000mm/min; 7. 自带三爪卡盘夹具。 |

15元/小时 |

加工中心 |

VMC-420 |

1. 工作台规格(长×宽):560mm×200mm; 2. X/Y/Z轴坐标行程:360/200/330mm; 3. 快速进给速度:12000mm/min; 4. 切削速度:6000mm/min; 5. 主轴电机功率:2.2KW; 6. 主轴最高转速:6000rpm; 7. 自带三爪卡盘夹具。 |

20元/小时 |

复合机器人 |

/ |

1. 外形尺寸(长×宽×高mm): 2. 导航类型:激光SLAM导航方式; 3. 驱动形式:差速驱动; 4. 行走速度:0~40m/min; 5. 机械臂型号:CO605

自由度 |

6 |

额定负载 |

5kg |

最大工作半径 |

920mm |

运动范围 |

J1 |

±175° |

J2 |

±120° |

J3 |

±150° |

J4 |

±175° |

J5 |

±175° |

J6 |

±175° |

6. 夹具夹持范围(直径):20mm-55mm。 |

8元/小时 |

立体料仓单元 |

/ |

1. 外型尺寸:1750mm×1170mm×1930mm; 2. 四层四列对称式分布,划分为原料库和成品库,共32个仓位; 3. 托盘尺寸:120×120mm; 4. 四轴机械手: ① X/Y/Z轴行程(最大):900/190/600mm; ② A轴行程:0~340°; ③ X/Z/A轴伺服电机功率400W; ④ Y轴伺服电机功率200W。 |

10元/小时(四轴机械手运行时间) |

4、生产现场所有刀具列表:

表3:车刀列表

刀具名称 |

刀杆型号 |

刀片型号 |

刀具 |

截面尺寸(mm) |

刀长(mm) |

刀尖半径(mm) |

35度外圆车刀 |

WSVQCR2020M16 |

VCMT160404 |

20×20 |

150 |

0.4 |

3mm外圆切槽刀 |

GKER2020-3T10 |

GKD3004R-MT |

20×20 |

150 |

0.4 |

60度外螺纹刀 |

SER2020M16 |

16ER2.00ISO |

20×20 |

150 |

/ |

3mm内孔切槽刀 |

GKIR2520-3T06 |

GKD3004R-MT |

25×20 |

150 |

0.4 |

80度外圆车刀 |

SCLCR2020M12 |

CCMT120404 |

20×20 |

150 |

0.4 |

60度外圆车刀 |

MWLNR2020M08 |

WNMG080408 |

20×20 |

150 |

0.8 |

90度外圆车刀 |

SSDCN2020K15 |

SCMT150608 |

20×20 |

125 |

0.8 |

表4:铣刀列表

刀具名称 |

刀具型号 |

刀具参数 |

刃数(个) |

刀具材料 |

直径 (mm) |

刀长 (mm) |

刃长 (mm) |

6mm平底铣刀 |

D6×15H×D6×50L×4F |

6 |

50 |

15 |

4 |

硬质合金 |

8mm平底铣刀 |

D8×19H×D8×63L×4F |

8 |

63 |

19 |

4 |

硬质合金 |

10mm平底铣刀 |

D10×25H×D10×75L×4F |

10 |

75 |

25 |

4 |

硬质合金 |

12mm平底铣刀 |

D12×26H×D12×83L×4F |

12 |

83 |

26 |

4 |

硬质合金 |

R6球头刀 |

D6×25×D12×75×4F |

12 |

75 |

25 |

4 |

硬质合金 |

6mm45度倒角刀 |

6×50L×3F×90° |

6 |

50 |

15 |

3 |

硬质合金 |

键槽铣刀 |

16×26×16D×69L |

16 |

60 |

26 |

4 |

硬质合金 |

整体式高速钢直柄键槽铣刀 |

6×10×6D×45L |

6 |

45 |

10 |

2 |

硬质合金 |

冲压模型腔铣刀具 |

D12×45H×D12×100L×4F |

12 |

100 |

45 |

4 |

硬质合金 |

R6球头铣刀 |

R6×22×D12×75×4F |

12 |

75 |

22 |

4 |

硬质合金 |

钢件加工平底铣刀1 |

D14×34H×D14×100L×4F |

14 |

100 |

34 |

4 |

硬质合金 |

钢件加工平底铣刀2 |

D12×30H×D12×100L×4F |

12 |

100 |

30 |

4 |

硬质合金 |

不锈钢件加工专用铣刀1 |

D12×30H×D12×75L×3F |

12 |

75 |

30 |

3 |

硬质合金 |

不锈钢件加工专用铣刀2 |

D10×25H×D10×75L×3F |

10 |

75 |

25 |

3 |

硬质合金 |

铝合金件加工专用铣刀 |

D12×30H×D12×75L×3F |

12 |

75 |

30 |

3 |

硬质合金 |

石墨模具或 电极加工专用 刀具1 |

R0.5×25×D1×60×2T |

1 |

60 |

25 |

2 |

硬质合金 |

石墨模具或 电极加工专用 刀具2 |

D2×6H×D2×50L×4F |

2 |

50 |

6 |

4 |

硬质合金 |

深腔模具铣刀 |

D12×30H×D12×75L×4F |

12 |

75 |

30 |

4 |

硬质合金 |

6mm上下倒角刀 |

6×50L×3F×90° |

6 |

50 |

15 |

3 |

硬质合金 |

2mm平底铣刀 |

D2×15H×D2×50L×2F |

2 |

50 |

15 |

2 |

硬质合金 |

5mm平底铣刀 |

D5×13H×D5×50L×4F |

5 |

50 |

13 |

4 |

硬质合金 |

D8.5钻头 |

D8.5×25H×D8.5×79L |

8.5 |

79 |

25 |

2 |

硬质合金 |

12mm倒角刀 |

D12×75L×3F×90° |

12 |

75 |

25 |

3 |

硬质合金 |

M10丝锥 |

M10 |

10 |

50 |

15 |

2 |

硬质合金 |

R0.5球头铣刀 |

R0.5×25×D1×60×2T |

1 |

60 |

25 |

2 |

硬质合金 |

R1球头铣刀 |

R1×15×D2×50×2T |

2 |

50 |

15 |

2 |

硬质合金 |

R3球头铣刀 |

R3×25×D6×60×2T |

6 |

60 |

25 |

2 |

硬质合金 |

任务一:制造工艺方案设计

参赛队根据现场发布的竞赛命题要求,完成零件的制造工艺文件、数控编程、排产方案设计,编写制造工艺方案设计说明书。

任务要求:

1. 提供零件的机械加工工艺过程卡、零件数控加工工序卡、数控加工刀具卡。

2. 参赛选手使用现场提供的CAM编程软件编制零件数控加工程序,并将CAM软件中参数设置和刀轨生成的界面截图放在说明书中。

3. 设计多种2种及以上排产方案,排产方案设计中应包含资源调度(甘特图法或排产算法)、设备平均利用率、生产效率、设备平均均衡率和生产总成本等指标的计算与对比分析。

4. 通过比较不同排产方案中的生产指标(设备平均利用率、生产效率、设备平均均衡率、生产总成本),获得优化的排产方案,并展示一个周期的生产数据。

生产数据计算公式:

① 设备利用率=设备实际工作时长/产线工作总时长;

② 设备平均利用率=(数控车床利用率+加工中心利用率)/2;

③ 生产效率=零件总数量/产线工作总时长;

④ 生产总成本=(数控车床工作总时长×其设备成本)+(加工中心工作总时长×其设备成本)+(立体料仓单元四轴机械手工作总时长 × 其设备成本);

⑤ 设备平均均衡率=(加工设备1利用率/加工设备中最大的利用率+加工设备2利用率/加工设备中最大的利用率)/2。

提交材料要求:

于竞赛开始2小时后提交制造工艺方案设计说明书电子档(PDF格式)。

任务二:数字孪生生产验证

根据现场提供的竞赛文件,使用数字孪生调试软件完成零件数控加工调试、复合机器人调试、立体料仓单元出入库调试和智能制造系统调试,实现排产方案中一个周期的生产过程验证并提交生产运行结果数据。

任务要求:

1. 零件数控加工调试:使用自行编制的数控程序,在数字孪生调试软件中完成仿真加工调试,实现零件数控加工。

2. 复合机器人调试:复合机器人路径规划、机器人取料、上料、下料、放料程序编写,实现复合机器人上下料运行控制。

3. 通讯调试:在数字孪生调试软件中设置通讯连接,配置四轴机械手、复合机器人、数控车床、加工中心的通讯数据,实现数字孪生调试软件与PLC之间的通讯。

4. 立体料仓单元调试:编写四轴机械手控制程序,实现物料出入库控制及物料状态检测。立体料仓库位分为原料仓和成品仓,原料仓用于放置毛坯,成品仓用于放置加工后的成品工件。

5. 智能制造系统调试:使用提供的竞赛文件,完成复合机器人运行控制程序、立体料仓运行控制程序、数控机床控制程序、智能制造系统PLC程序编写,并根据方案设计中最优排产方案来控制智能制造系统运行,实现系统整体运行控制与生产数据记录。

6. HMI界面设计:设置智能制造系统启停控制按钮,设计监视生产数据界面,实现HMI控制产线运行与停止,并监视生产时长、设备利用率、零件生产效率、设备平均均衡率、生产成本。HMI界面设计参考图3。

图3 HMI界面示意图

7. 生产结果提交:启动智能制造系统运行界面,运行完成后,按照比赛要求提交生产结果。生产数据中的设备平均利用率、总生产效率、设备平均均衡率和生产总成本需要与设计方案中计算值保持一致性,同时具有先进性。

8. 团队协助:参赛队员分工合作,具有团队合作精神,鼓励多专业组队协作。

具体内容以比赛时发放的任务书为准!

三、评分流程及规则

1. 评审标准

采用过程性评分与结果性评分相结合的评分方法。参赛队现场提交的文档材料采用结果性评分方法,由裁判依据评分标准进行打分。数字孪生生产验证采用过程性评分和结果性评分,由软件自动评分。

2. 分数权重

比赛得分采用百分制。

比赛成绩∑=制造工艺方案设计成绩+现场竞技成绩,配分详情见表5。

表5 配分表

序号 |

名称 |

分值 |

说明 |

1 |

制造工艺方案设计 |

30 |

裁判集中评分 |

2 |

数字孪生生产验证 |

70 |

软件自动评分 |

合计 |

100 |

|

3. 成绩并列

名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定。竞赛总分相同的参赛队,按照现场竞技成绩得分高者优先,若总得分与现场竞技分数均相同,按照生产效率得分高者优先。

4. 评分指标

制造工艺方案设计和数字孪生生产验证评分指标见表6。详细评分细则由裁判委员会制定。

表6评分指标

一级指标 |

二级指标 |

分值 |

备注 |

制造工艺方案设计(30分) |

产品制造工艺设计的合理性 |

10 |

合理性、经济性和质量保证三个方面给出评价 |

加工编程仿真与工艺设计的一致性 |

5 |

生产排产方案设计 |

10 |

排产算法的创新性 |

5 |

数字孪生生产验证(70分) |

系统运行调试完成度 |

25 |

|

1.实际生产结果与排产方案设计理论值的吻合度(实际生产效率、实际设备利用率、设备均衡、运行时长、设备工时费与设计数据的一致性) 2.实际生产结果的先进性 |

35 |

合理性、生产效率和设备利用率、设备使用均衡性、设备工时费四个方面给出评价 |

团队合作 |

10 |

|

四、竞赛技术平台

(一)硬件平台

计算机,参考配置(比赛赛场用机配置)如下:

① CPU:intel i7或十代以上i5;

② 内存:16G及以上;

③ 硬盘:固态硬盘500G及以上;

④ 显卡:GTX1050ti及以上;

⑤ 显示器:1080p及以上,尺寸16:9。

(二)软件平台

数字孪生调试软件、TIA Portal软件、CAM编程软件

(三)竞赛平台介绍

1. 数字孪生调试软件

数字孪生调试软件为武汉高德信息产业有限公司推出的一款既能搭配实体硬件又能独立使用的虚拟调试软件。软件支持智能设备模型导入、生产线或工作站布局搭建、电气与传感信号配置与调试、机器视觉识别仿真、PLC与机器人程序设计、智能仓储物流单元仿真调试、整体产线虚拟调试与仿真运行。能够支持机器人IPC和PLC等硬件进行数据交互,实现智能产线的搭建与全流程调试与仿真运行。学生可以通过在虚拟仿真中设计的教学任务进行虚拟调试、程序编写、逻辑控制、产线联调等教学内容的仿真训练,同时也可以自主进行虚拟仿真场景的搭建与仿真运行。支持在虚拟环境中进行产线布局搭建、产线装备与工艺流程的仿真、数控加工仿真调试、PLC编程仿真调试、机器人编程仿真调试等技术的训练,实现智能制造综合应用实训的目标。

竞赛期间免费提供给参赛师生使用!